アロマセラピー

アロマセラピーとは、植物から抽出した精油(エッセンシャルオイル)を利用し、人間が本来備えている自己自然治癒力を高め、心と体のトラブルを穏やかに癒し、健康維持や美容に役立てる「自然療法」の一種です。

自然療法の中の「植物療法」と捉えていただければわかりやすいかもしれません。

人類は太古の昔より植物のチカラを利用してきたといわれています。

アロマセラピーでは、植物の有効成分を凝縮した精油を様々な形で利用します。植物から得られる有効成分を利用するという点において、アロマセラピーは「精油」を使用することが定義となります。

使用するのは、植物から抽出した100%天然の精油(エッセンシャルオイル)です。基本的なルールさえ守れば、誰でも気軽にはじめられます。

自然療法とは・・・

自然療法とは、植物のように自然界に存在するものを利用し、自分自身が癒せる力を引き出し心身の諸機能のバランスを回復する療法全般を指します。

名前の由来

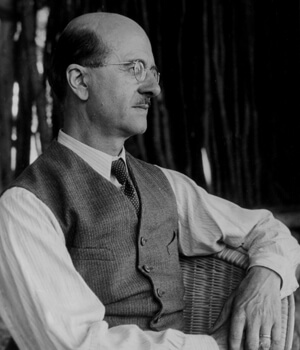

英語で「香り」を意味する「アロマ(Aroma)」と「療法」を意味する「セラピー(Therapy)、テラピーとも言います」を組み合わせた造語です。1930年代にフランス人の科学者ルネ・モーリス・ガットフォセによって命名されました。

彼が実験中に負ったやけどに、ラベンダーの精油をつけてみたところ、みるみる回復した経験から、精油を用いた治療法を研究したのがその始まりです。

3つの魅力

1.癒やし

アロマの香りをかぐと、すごく落ち着く、イライラが解消される、リフレッシュできる・・・というように、誰にでも好みの香りがあるのではないでしょうか。

眠れない夜はこの香りを・・・ここ一番という時にはこの香りを・・・心に働きかける精油の作用を知ると、あなたの日常生活に変化がおこります。

2.美しく

たとえば、体が冷えているときはこの精油をお風呂に1滴・・・鼻づまりで苦しい時はこの精油で吸入・・・お肌が乾燥してバリバリなんて時はこの精油をクリームに混ぜてトリートメント・・・体のメンテナンスも精油の作用を知れば、活用法はさまざまです。

3.健康

精油は「香り」を楽しみ心身のバランスを調えるのはもちろんですが、精油の作用の種類はさまざま。

たとえば、お部屋のにおいがちょっと気になるときは抗菌、殺菌作用のある精油を混ぜたルームフレッシュナーで空気清浄・・・お風呂には抗真菌作用のある精油で掃除・・・ティッシュペーパーに精油を1滴たらして掃除機に吸い込ませれば、排気をさわやかにしてくれます。

間違った使い方は危険!

アロマセラピーは誰でも簡単に取り入れることが出来きます。本屋さんに行けば、アロマ関係の本がたくさんあります。読めば誰にでも簡単に手作りアロマを楽しんだり、日常生活に取り入れることができるでしょう。

しかし、天然100%のエッセンシャルオイルは植物の成分が濃縮されているので、間違った使い方をすると危険です!濃縮された精油作用特性が強いので、皮膚に直接塗布することはお勧めしません。

基本的なルールを守って安全な使い方をすることが大切です。

アロマセラピー

実践法

芳香浴法

精油を空気中に拡散する方法です。

| 目的 | 気分のリフレッシュ、リラックス、心地よい眠りを誘うなど、心理面への働きかけ |

|---|---|

| 作用 | 空気の浄化、感染症の予防、消臭、香りの演出、防虫など |

| 専用器具 | ・アロマポット ・アロマディフューザー ・電気芳香拡散器 |

| 身近な代用品 | ・ティッシュペーパーやハンカチ ・熱い湯を注いだマグカップ |

| 注意点 | ・精油の敵数は、部屋の広さや香りの強さに応じて1~5滴程度 ・芳香拡散の上皿には必ず水を張る ・キャンドルを使う場合は、火に注意し、空だきは絶対にしない |

沐浴・手浴・足浴

お風呂などを活用し身体を温めながら精油を心身に取り入れる方法です。

| 目的 | 気分のリフレッシュ、リラックス、心地よい眠りを誘う |

|---|---|

| 作用 | 心身の疲労回復、血液促進、筋肉痛の緩和、冷え症緩和など沐浴法による温熱効果 |

| 全身浴法 | ●入浴時、浴槽に適温の湯をはる ・リラックスしたいときは、ぬるめの湯(37~39℃) ・リフレッシュしたいときは、やや熱めの湯(40~41℃) ●精油(エッセンシャルオイル)を5~6滴落とし、よくかき混ぜる ・精油は揮発性が高いので入浴直前に落とすのがベスト) ●肩までつかる ・リラックスの場合20分程度 ・リフレッシュの場合5分以内 |

| 半身浴法 | 湯をはった浴槽に精油を3〜4適入れて、みぞおちまで浸かる方法です。 全身浴法に比べ心臓や肺への負担が軽いです。 |

| 部分浴法 | 手や足など体の一部を湯に浸す方法。高齢者や体の衰えている方でも楽しめます。 |

| 手浴法 | 洗面台などを利用し、両手首までを湯に浸す方法。 腕や肩の緊張を緩和し、気分転換をするのによい方法です。 |

| 足浴法 | ポリバケツなどを利用し、両足首からひざまで浸す方法。 冷え症や下肢のむくみなどによいです。敵数は3~4滴です。 |

湿布

清潔な布などに精油を含ませ皮膚に当てる方法です。一般に急性で患部に熱をもっているようなトラブルには冷湿布、慢性的なトラブルには温湿布が効果的です。

精油を落とした冷水や適温の湯に清潔なタオルなどを浸し、湿布する部位に当てます。患部の範囲が狭ければ2滴程度、広い場合は3~5滴落とします。

皮膚に刺激を与えないよう、使用する精油やその敵数、湿布の時間などに気を配りましょう。目の上に直接タオルを当てての湿布に精油は使用しないでください。

吸入法

| 目的 | 鼻づまり、のどの痛み、声がれ、咳などの解消 |

|---|---|

| 作用 | 呼吸器系の不調の緩和、眠気覚まし、乗り物酔いなど |

| 乾式吸入法 | ティッシュペーパーやハンカチに精油を1〜2滴、落として直接吸入します。 外出先などでも手軽におこなえて便利です。 |

| 蒸気吸入法 | マグカップやボールに熱めの湯(45~50℃程度)を張り、そこに精油を3~4滴、 落として立ち上がる蒸気を5分程度、ゆっくり呼吸して吸い込む方法です。 その際、必ず目を閉じましょう。 目を開けていると精油成分が目の粘膜を刺激する可能性があります。 7歳以下の子供や喘息の方には、香りの刺激が咳や喘息を誘発する可能性がありますので、 蒸気吸入法は適しません。 |